В этот день берега Крыма покинули корабли с Русской армией генерала, барона Врангеля П.Н. Закончилась трехлетняя борьба антибольшевистких сил на юге России с захватившими власть модернизаторами, грезившими о мировой революции под лозунгом «Пролетарии, всех стран соединяйтесь».

Эта борьба велась на юге России под началом генералов Корнилова Л.Г., Каледина А.М., Деникина А.И., Краснова П.Н. и Врангеля П.Н. В период наивысших успехов антибольшевисткие силы продвигались от Одессы до Царицина и от побережья Черного моря до района Курска и Орла.

Огромную роль в становлении белого движения сыграло донское и кубанское казачество. Несколько раз территория Донской области переходила из рук в руки. В 1920-му году Дон обезлюдел.

Весной 1920-года были потеряны Дон и Кубань и антибольшевисткие силы были оттеснены в Крым, где продолжили борьбу до поздней осени 1920 года. Летом 1920 года Русская армия под командование барона Врангеля предприняла комбинированную десантную операцию в Северной Таврии, где сумела нанести серьезное поражение. В июне-июле 1920 года в районе Мелитополя было нанесено сокрушительное поражение конной группе РККА под командованием Жлобы Д.П.

Однако развить успех в более крупный не удалось, к осени 1920 года против Русской армии были сконцентрированы превосходящие силы Красной Армии. В тяжелых боях белые были вынуждены вновь отойти в Крым.

8 ноября 1920 года войска Южного фронта под командованием М.В. Фрунзе начали штурм оборонительных позиций Русской армии. Превосходство красных было подавляющим. Однако сбить белых с позиций на Перекопе не удалось, лишь обмеление Сиваша и атака на Литовский полуостров позволило переломить сражение. В ночь на 9 ноября части Русской армии отошли на Юшуньские позиции. Юшуньское сражение продолжалось до 11 ноября 1920 года. Несмотря на упорное сопротивление соединений Русской армии, удержать позиции не удалось.

Еще 29 октября 1920 года, ожидая подобного развития событий Главнокомандующий Русской армией барон Врангель П.Н., отдал приказ о подготовке к эвакуации Крыма. Полкам и дивизиям были назначены порты, корабли для погрузки, а также определен маршрут следования к портам.

В течение 10-14 ноября 1920 года шла погрузка войск и гражданского населения в портах. На 126 кораблях порты Крыма покинуло 145 693 человека, не считая команд, из них около 5000 раненых и больных и более 100 тысяч гражданских лиц.

14 ноября в 10 часов утра Врангель обошел на катере Севастопольскую бухту, инспектируя ход погрузки. И в это же день корабли и суда начали покидать Севастополь. Как писал сам Врангель в своих воспоминаниях:

«Все, что только мало-мальски держалось на воде, оставило берега Крыма. В Севастополе осталось несколько негодных судов, две старые канонерские лодки «Терец» и «Кубанец», старый транспорт «Дунай», подорванные на минах в Азовском море паровые шхуны «Алтай» и «Волга» и старые военные суда с испорченными механизмами, негодные даже для перевозки людей. Все остальное было использовано…».

15 ноября в Севастополь вступила 51-я стрелковая дивизия под командование Блюхера В.К., еще до начала сражения за Крым командующий Южным фронтом Фрунзе М.В. пообещал амнистию всем оставшимся в Крыму участникам гражданской войны на стороне антибольшевистских сил.

Однако это обещание не было выполнено. Военнослужащие Русской армии, офицеры, нижние чины, их семьи, да просто гражданское население Крыма стало жертвой красного террора. С конца октября 1920 года и по март 1921 года в Крыму было расстреляно по официальным данным около 56 тысяч офицеров и солдат Русской армии. По оценкам историков, с ноября 1920 по март 1921 года в Крыму было расстреляно от 60 до 120 тысяч человек.

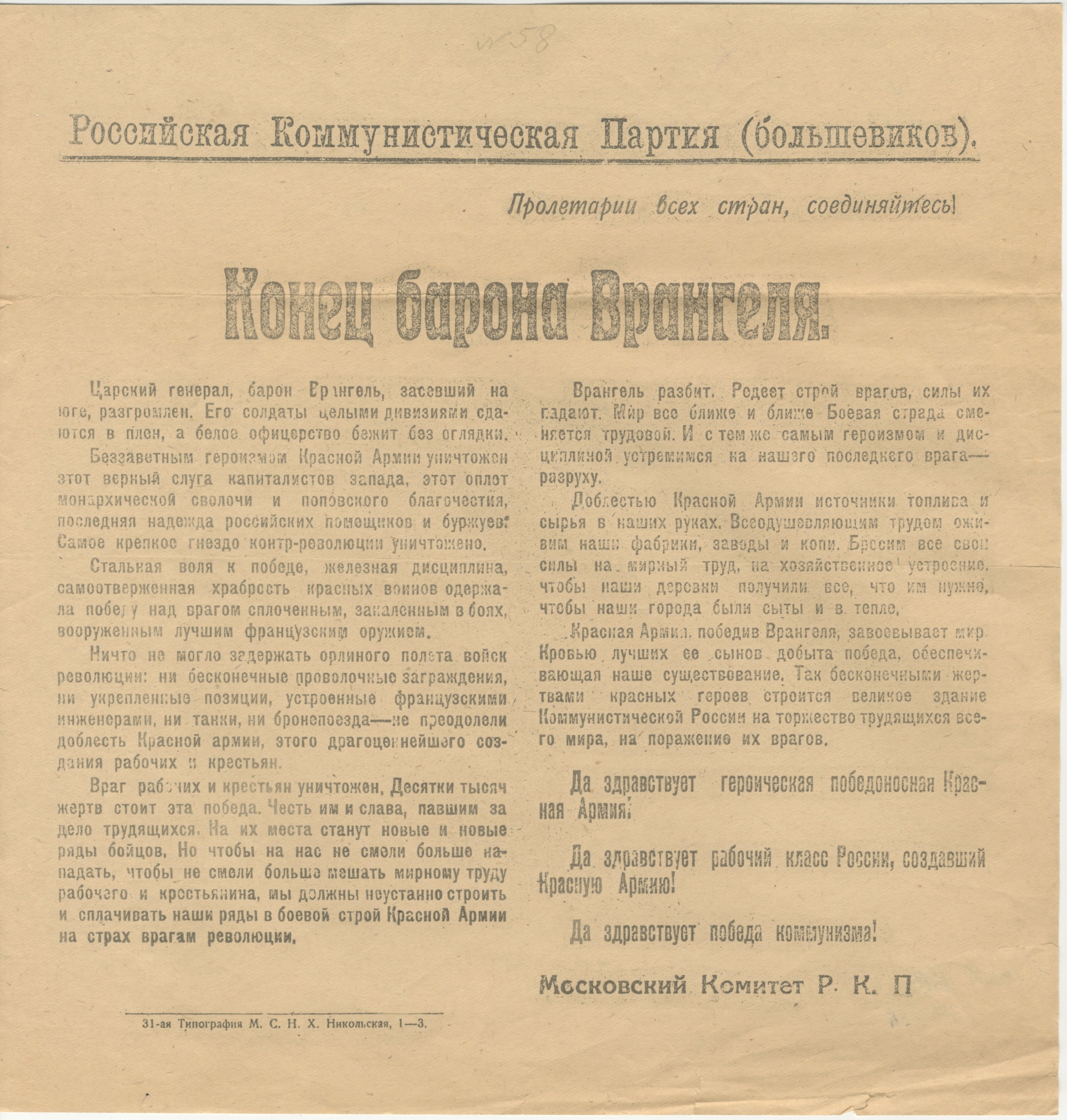

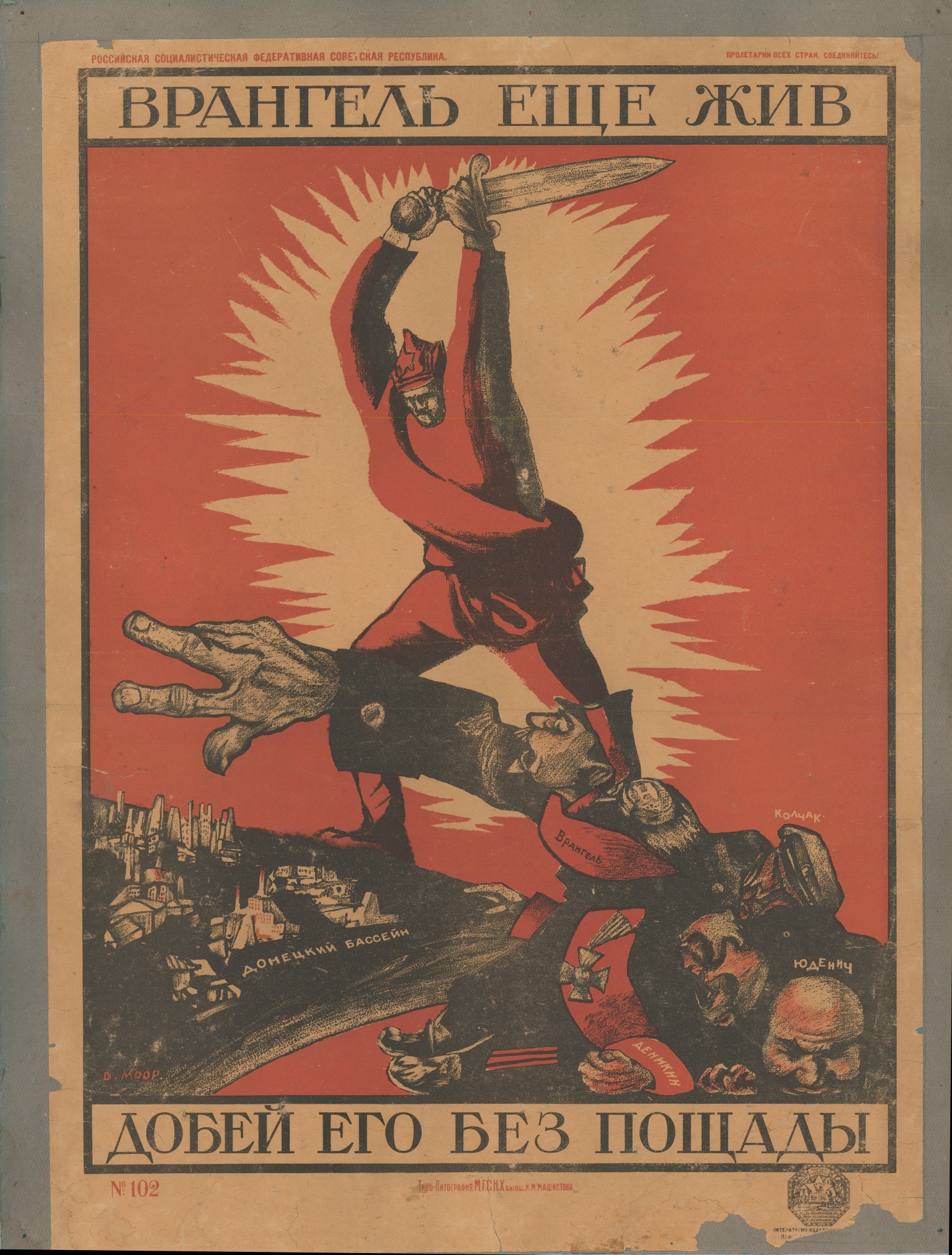

В фондах Ростовского областного музея краеведения находятся материалы, связанные с сохранением и мемориализацией памяти о событиях гражданской войны на юге России (1917-1920). Учитывая идеологическую специфику в советский период, тематические фонды музея формировались и отражали исключительно сторону Красной Армии.

Характерными для данного комплектования являются советские плакаты, отражающие этот период Гражданской войны. Они в основном посвящены личности барона Врангеля П.Н. и содержат идеологический посыл, направленный на борьбу с ним. Также фонды музея представлены персональными комплексами участников гражданской войны на стороне Красной Армии, в том числе комбрига 14-й кавалерийской дивизии 1-й Конной Армии Голубовского В.С., личные вещи командарма 2-й Конной Армии Миронова Ф.К.

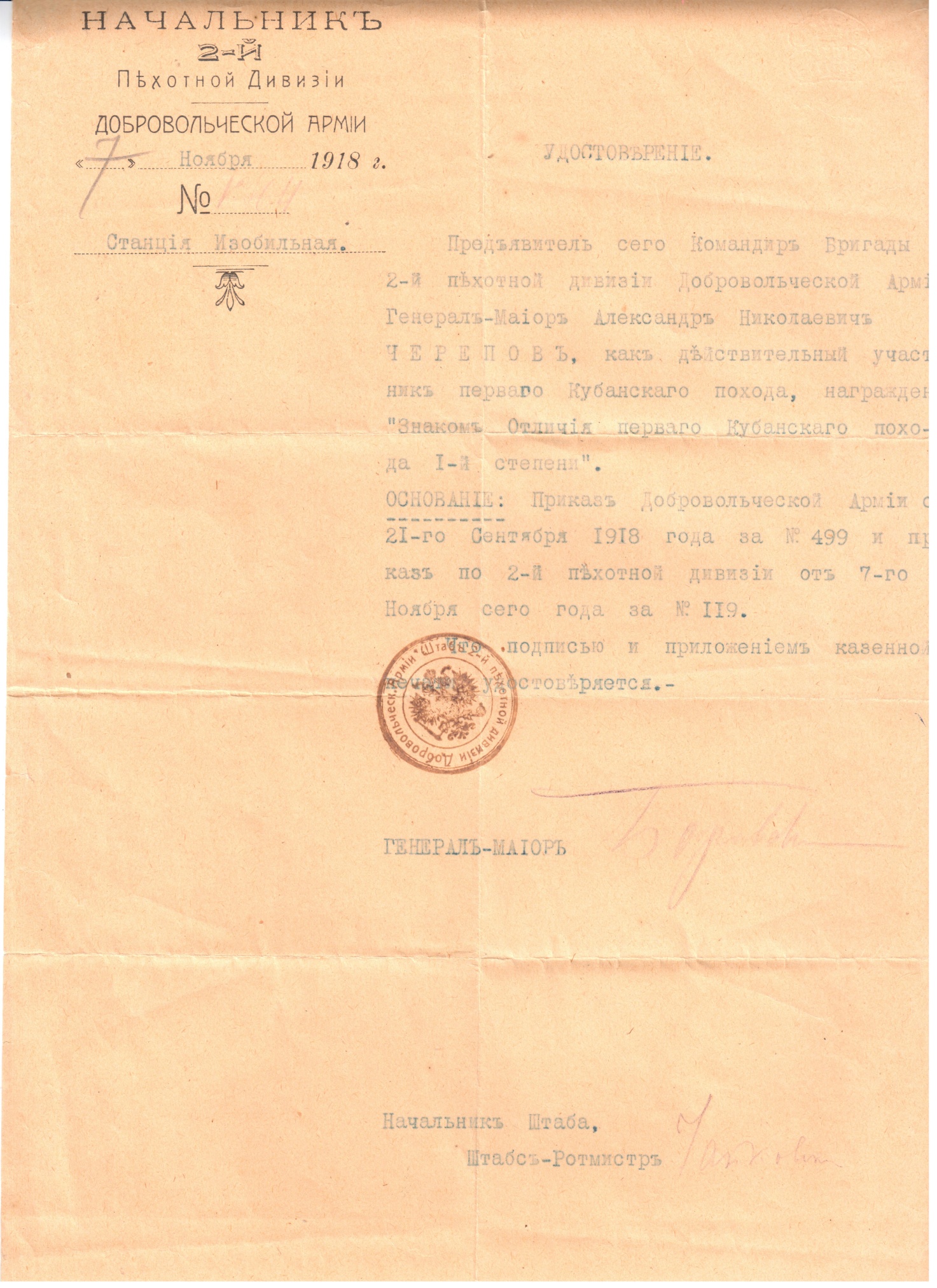

Из предметов, поступивших в музей в постсоветский период, хотелось бы выделить коллекции почтовых марок периода гражданской войны с надпечатками «Почта Русской армии» или «Русская почта». Такие марки датируются весной-осенью 1920 года. Они имели хождение в Крыму и Северной Таврии. Также в фондах музея находится персональный фонд семьи Череповых, генерал Черепов А.Н., генерал, георгиевский кавалер, первопоходник, один из основателей Добровольческой армии, участник десанта на Кубань в 1920 году.