7 сентября 1812 года около села Бородино произошло крупнейшее сражение Отечественной войны 1812 года между войсками светлейшего князя, генерала от инфантерии Голенищева-Кутузова М.И. и армией французского императора Наполеона I Бонапарта.

Во французской историографии это сражение именуют битвой у Москвы-реки (фр. Bataille de la Moskova). К концу августа 1812 года русская армия непрерывно отступала, давая небольшие арьергардные сражения. Наполеон желал вынудить русскую армию к генеральному сражению на выгодных для него условиях.

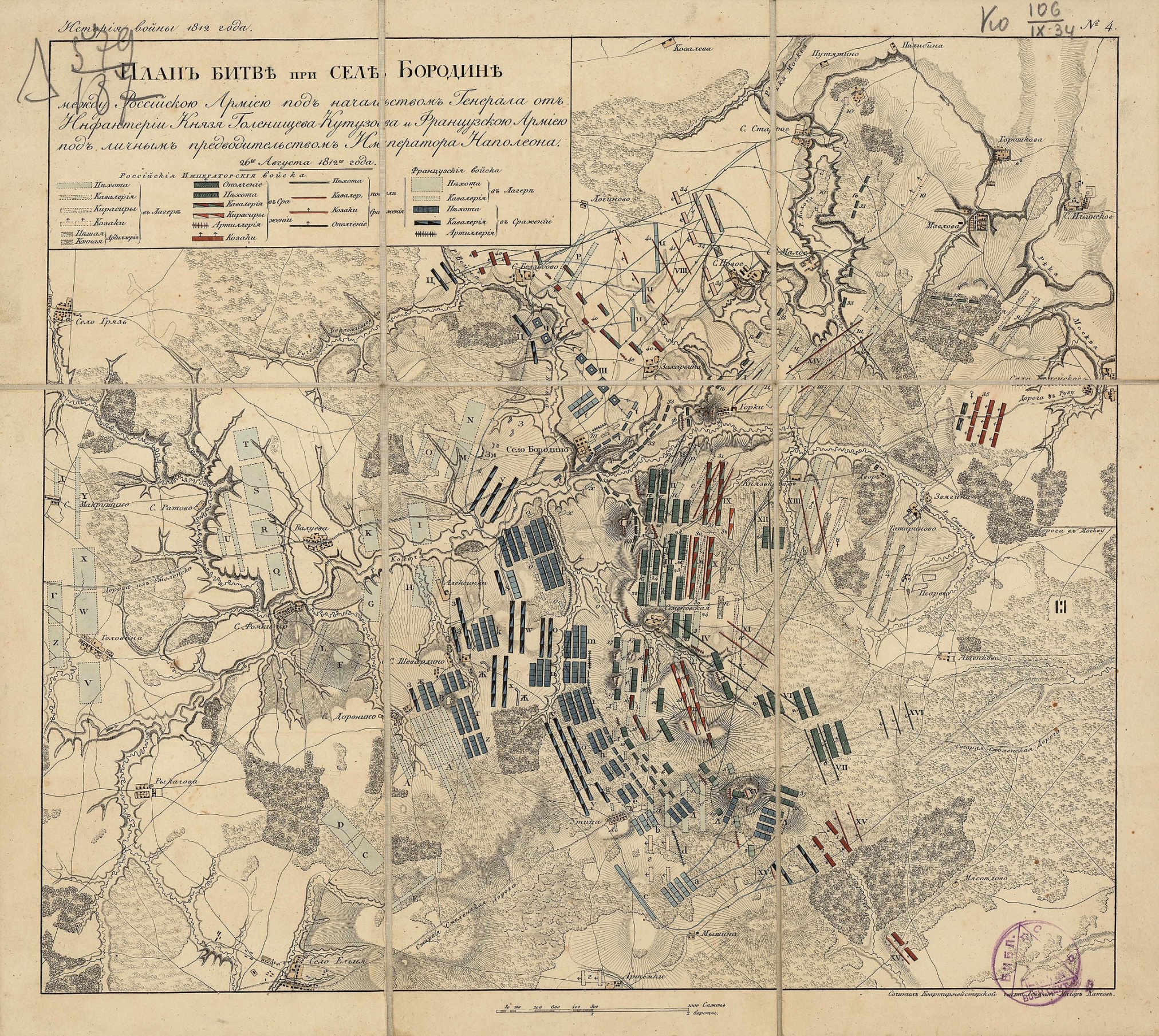

Главный оперативный замысел, князя Кутузова, на предстоящее сражение состоял в прикрытии новой Смоленской дороги, на этом направлении он сосредоточил до 70% своих сил. Он справедливо полагал, что прорыв французских войск позволит им оттеснить русские войска к югу, сковав их и быстро занять Москву.

В свою очередь старую Смоленскую дорогу он прикрыл незначительными силами, как бы провоцируя противника на обход левого фланга русской армии. Удар по левому флангу сулил возможность смять левый фланг и выйти в тыл русских войск, зажав их между реками Москва и Колоча.

Однако, Наполеон скорректировал план Кутузова направив главный удар в центр русской армии, основной удар он направил на три флеши, ставшие известными как «Багратионовы флеши». На них были нацелены пехотные корпуса Л.Н. Даву, М. Нея и К. Жюно, а также три кавалерийских корпуса И. Мюрата. Вторым ключевым объектом атаки была избрана Курганная батарея, или батарея Н.Н. Раевского, находящаяся в центре русской позиции. Овладение ею было поручено войскам вице-короля (принца Евгения Богарне).

Перед левым флангом русской армии, в районе деревни Шевардино, находился ошибочно построенный там редут который получил название Шевардинский. М.И. Кутузов превратил его в передовую позицию русских войск и выделил для ее защиты 12-тысячный отряд под командованием генерала А.И. Горчакова.

В течение дня 5 сентября 30-тысячная группировка французских войск неоднократно атаковала Шевардинский редут. Он четырежды переходил из рук в руки. Батальоны 27-й дивизии более 10 раз ходили в штыковые контратаки. Несмотря на то, что редут остался за нами, фельдмаршал приказал отступить. К исходу дня 27-я дивизия потеряла половину своего 6-тысячного состава, практически все офицеры и бойцы были ранены, остальные части отряда также понесли огромные потери.

6 сентября стороны посвятили уточнению планов и завершению подготовки к решающему сражению. Рано утром 7 сентября 1812 года, вдохновляя свои войска, Наполеон воскликнул, глядя на всходившее солнце: «Вот, солнце Аустерлица» (фр. Voilà le soleil d’Austerlitz).

В 6 часов утра главная ударная группировка маршала Л.Н. Даву пошла в первую атаку против левого фланга русских. Одновременно в интересах его обхода и выхода в тыл оборонявшим единственный, он же основной объект этой атаки – флеши Багратиона войскам, польский корпус генерала Ю. Понятовского попытался прорваться к деревне Утица. Началось жесточайшее лобовое побоище.

Находящаяся в центре позиции батарея Н.Н. Раевского и наскоро возведенные на левом фланге флеши Багратиона за это время шесть раз переходили из рук в руки. Русские неизменно встречали яростно атакующего врага картечными залпами в упор и отчаянными штыковыми ударами. Однако после 12 часов французы все-таки выбили русских с флешей. При этом концентрация усилий была невиданной. Решающую восьмую атаку Багратионовых флешей на фронте примерно 1 км готовили 400 пушек, на что русские ответили огнем 300 орудий.

Расстроенные русские войска, оборонявшие флеши, отошли за Семеновский овраг, где начали готовить новую линию обороны. К их левому флангу примкнул также отошедший 3-й корпус.

Наступил критический момент битвы. В стремлении переломить ее ход в свою пользу Наполеон бросил вперед конные корпуса И. Мюрата, которым была поставлена задача: любой ценой смять левое крыло русских и выйти им в тыл. Но на пути французской конницы «железной» стеной стали Измайловский, Литовский и Финляндский полки, которые, построившись в каре, огнем и штыками трижды от разили смертельный натиск врага.

В такой смертельно опасной ситуации, когда русский фронт на этом направлении был почти прорван, а французским императором принято решение нарастить усилия главной ударной группировки вводом в сражение гвардии, М.И. Кутузов своей резервной конницей нанес сильный контрудар во фланг и тыл врага. При этом 1-й кавалерийский корпус генерала Ф.П. Уварова стремительно охватил, а казаки атамана М.И. Платова обошли открытый левый фланг противника. Контрудар оказал не столько физическое, сколько мощное психологическое воздействие на врага.

Внезапный рейд русской конницы вызвал в тылу французов невероятную панику. Вид появляющегося из рощи целого «леса» казачьих пик поразил воображение Наполеона и вынудил его принять не со всем адекватное обстановке решение.

Это событие, а также ошибочное принятие Наполеоном колонн московского ополчения за русскую гвардию, повлияло на его намерения ввести в битву свою «старую гвардию». Он решил этого не делать, ожидая фронтального удара русской гвардии.

Ликвидировав кризис на левом фланге, Наполеон возобновил мощное давление на прежних направлениях. В 14 часов французы перенес ли направление главного удара на батарею Н.Н. Раевского, которая после утраты флешей стала открытой не только для фронтального, но и для флангового удара противника. На батарее был сосредоточен огонь около 300 орудий, и после третьей отчаянной атаки к 17 часам французам удалось ворваться на высоту.

Однако попытки французской кавалерии развить успех были пресечены контрударом русской конницы. Русская кавалерия в ходе грандиозной рубки остановила врага и выиграла время для подхода стабилизировавшей положение резервной пехоты.

К 18 часам французы выдохлись, их наступательный порыв угас. Чтобы оценить обстановку, французский император лично выехал на линию огня. Впечатления были самые мрачные:

«Видно было, как они (русские), не теряя мужества, смыкали свои ряды, снова вступали в битву и шли умирать».

На просьбы маршалов И. Мюрата и М. Нея ввести в дело гвардию Наполеон, очевидно, опасаясь потерять все, ответил решительным отказом и отдал приказ отойти в исходное положение. Император предпочел верную «ничью» туманным перспективам полного разгрома русской армии. Пиррова победа в глубине дикой страны его явно не устраивала.

«Я не могу рисковать своим последним резервом за три тысячи лье от Парижа», — заявил он.

Напряжение и интенсивность сражения были ужасающими. 260 тыс.человек и 1200 орудий вели бой на участке в 8 км. Только французская сторона сделала по противнику свыше 60 тыс. артиллерийских выстрелов и выпустила 1 млн. 400 тыс. пуль. Такой интенсивности огня история еще не знала. Потери сторон были огромны: из примерно равной численности войск в 130 тыс. человек 15 у русских убыло 44 тыс. (35%), у французов — 58 тыс. (40 %).

По свидетельству очевидцев, во многих русских полках оставалось по 100—150 человек личного состава, которыми командовали прапорщики. Это подтверждают документальные данные о понесенных потерях. У французов положение было не намного лучше. Как свидетельствует вахмистр одного из кирасирских полков, уже под Тарутино французская армия представляла собой жалкое зрелище:

«…Хотя мы и сохранили свою организацию, сохранили еще названия своих корпусов и дивизий, дивизиями они уже не были. Мы были только остатками этих прекрасных многочисленных корпусов, вторгшихся в Россию. Эскадроны в 130 человек теперь насчитывали от 18 до 24 человек, а число людей в дивизии не достигало нормы таковых даже для полка».

На вопрос: «Кто победил?» — лучше всех ответил сам Наполеон:

«Из всех моих сражений самое ужасное то, что я дал под Москвой. Французы показали себя в нем достойными одержать победу, а русские — называться непобедимыми».

Через три дня после Бородинского сражения Кутузов так описал итоги сражения, в письме своей супруге:

«Я, слава Богу, здоров, мой друг, и не побит, а выиграл баталию над Бонапартием. Детям благословение. Верный друг Михайло Г.К.»

С материалами, подготовленными к Дню воинской славы России – 7 сентября 1812 года –– День сражения между русскими и французскими войсками у села Бородино можно познакомиться на сайте Российского военно-исторического общества.

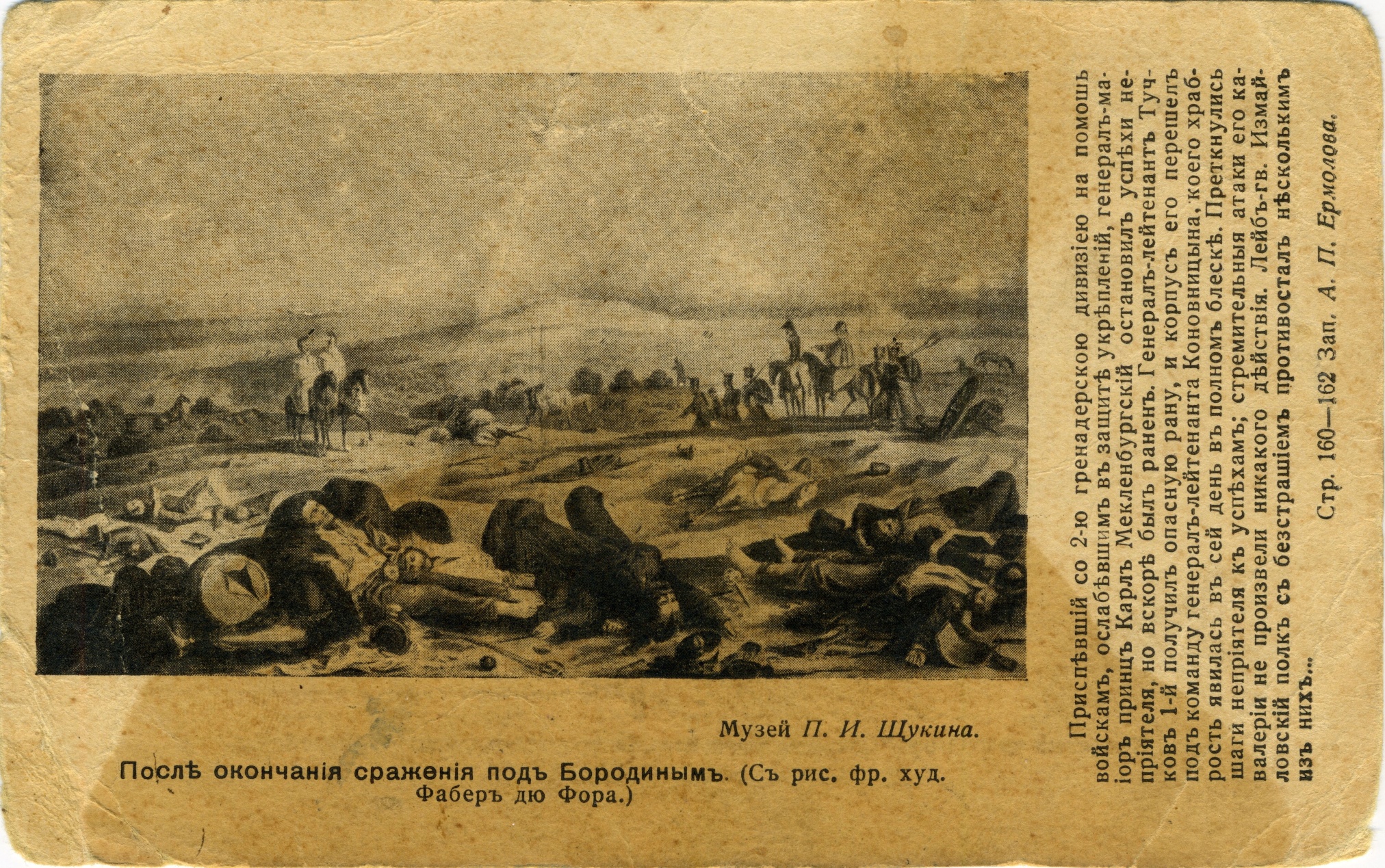

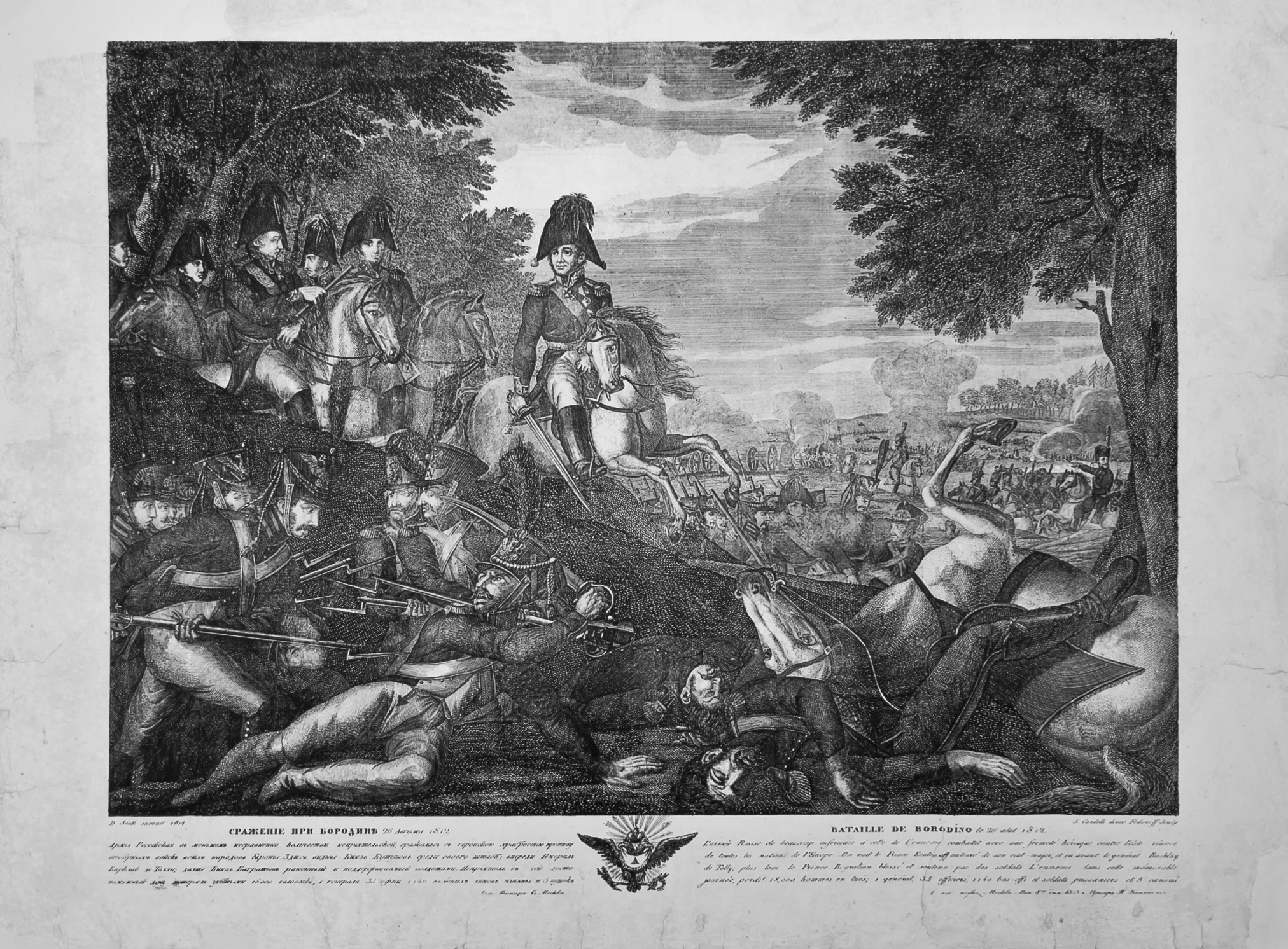

В фондах Ростовского областного музея краеведения находятся материалы, связанные с сохранением и мемориализацией памяти о Бородинской битве. Это промышленная графика- тиражные открытки и фотооткрытки, как начала ХХ века, так и советского периода. Граммофонные пластинки с маршами, песнями и романсами, посвященным событиям Бородинского сражения, литография «Сражение при Бородине».