21 сентября в Российской Федерации отмечается памятная дата военной истории России – 21 (8) сентября 1380 года произошло сражение между объединенным русским войском под командованием князей Владимиром Храбрым (князь Серпуховский, Боровский, Галицкий, Дмитровский, Угличский) и Дмитрием Донским (князь Московский, Владимирский, Новгородский) и войском правителя западной части Золотой Орды Мамаем. Это сражение известно как Куликовская битва.

В 1360-е годы происходит ряд событий, которые способствуют усилению русских княжеств и ослаблению Золотой Орды. Еще ранее с конца 1350-х годов в Орде развернулась большая внутренняя междоусобица. В поволжской степи ханы менялись едва ли не каждый год. В ходе этой борьбы в Причерноморской Орде укрепился Мамай.

Непосредственным формальным поводом предстоящего столкновения стал отказ Дмитрия от требования Мамая увеличить выплачиваемую дань до размеров, в которых она выплачивалась при Джанибеке. Мамай рассчитывал на объединение усилий с великим князем литовским Ягайло и князем Олегом Рязанским против Москвы. Также он предполагал, что Дмитрий не рискнет вывести свои войска за Оку и займет оборонительную позицию, что позволит Мамаю соединиться с Ягайло и Олегом Рязанским.

Однако Дмитрий, осознавая опасность объединения противников, 26 августа стремительно вывел войско на устье Лопастни и осуществил переправу через Оку в рязанские пределы. Дмитрий повёл войско к Дону не по кратчайшему маршруту, а по дуге западнее центральных районов Рязанского княжеств. Относительно численности войск, собранных Дмитрием, до сих пор ведутся споры. По письменным источникам, количество ратников, выступивших против татарских сил, варьируется от 100 тыс. до 400 тыс. человек.

С оценкой татарского войска также существуют проблемы. Потерпев серию поражений, Мамай был вынужден прибегнуть к помощи наёмников. Существует версия, что на стороне темника выступила генуэзская пехота. Татары рассчитывали на прибытие сил Ягайло и князя Олега Рязанского, с которым до начала похода был заключен договор. Но ни литовцев, ни русских Мамай так и не дождался. Называются разные цифры численности войска Мамая от 800 до 30 тыс. человек.

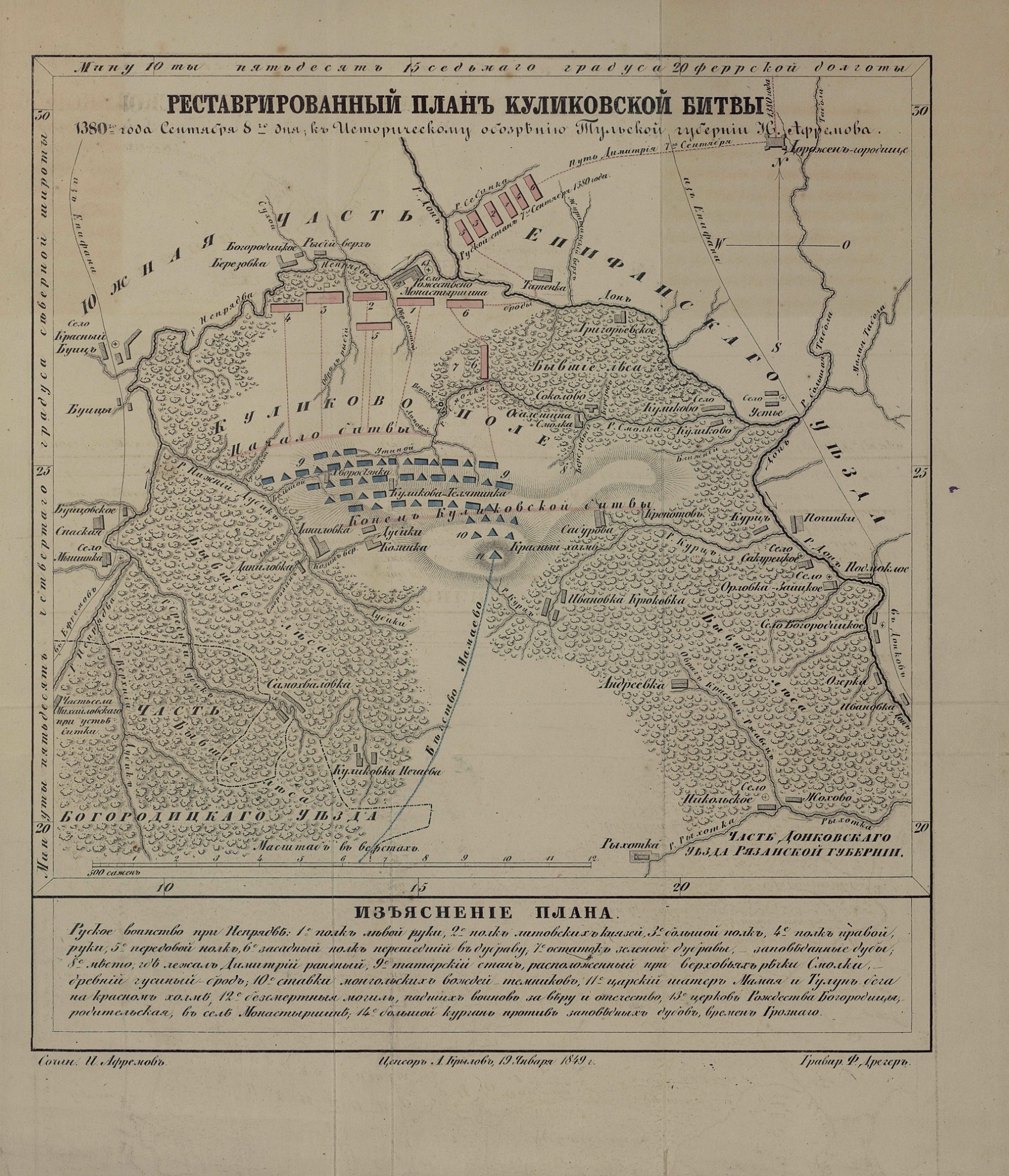

Место, где произошла битва, до сих пор является предметом споров историков. Традиционная локализация места сражения в месте слияния Непрядвы и Дона у местечка Монастырщино в последние годы была пересмотрена на основе методов исторической географии и более комплексного подхода к изучению письменных источников. Теперь местом действия считается поляна у истока Непрядвы из Волова озера. Исследованию этого места мешал тот факт, что поле долгое время использовалось в качестве сельскохозяйственных угодий.

Битва началась утром 21 (8) сентября 1380 года. В 12 часов боевые порядки русских и татар уже стояли лицом к лицу — этому предшествовали незначительные стычки передовых отрядов. Русские войска расположились в классическом для того времени стиле: центральные позиции удерживал большой полк под командованием окольничего Тимофея Вельяминова. По флангам – полки правой и левой руки, руководимые Андреем Ольгердовичем, Фёдором Моложским и Василием Ярославским. Сторожевым полком, авангардом русских сил, командовали Иоанн Тарусский и Симеон Оболенский. В лесу неподалёку от предполагаемого места битвы Дмитрий разместил засадный полк, за действия которого отвечали князь Владимир Андреевич и воевода Дмитрий Боброк.

Сражение, по письменным источникам, началось с дуэли инока Александра Пересвета и некоего знатного татарина Челубея. После этого силы Мамая двинулись на русский сторожевой полк, где находился князь Дмитрий, по преданию, облачённый в обычные латы и не выделявшийся среди ратников. Ряды оборонявшихся быстро редели, и татары приступили к полномасштабному наступлению, тесня силы Дмитрия по всему фронту.

Особенно досталось полку левой руки, который под ударами Мамая дрогнул и начал отступление к Непрядве. По сообщениям источников, лишь когда татарские силы обнажили тыл в преследовании русских, из леса ударил засадный полк. Его натиск был настолько силён, что не выдержал теперь уже противник. Перебив конницу Мамая у реки, русские перешли в наступление, увенчавшееся успехом. Войска темника бежали с поля боя, как и их военачальник в сопровождении нескольких десятков всадников. Сам Дмитрий был обнаружен раненым.

Ключевой особенностью битвы стали отряды, ожидавшие удобного случая для нападения в лесу неподалёку от места сражения. Ими руководили воевода Дмитрий Боброк и Серпуховский князь Владимир. По сообщению письменных источников, Владимир, видя тяжёлое положение, в котором оказались русские полки, несколько раз порывался отдать приказ об атаке. Его отговаривал воевода, утверждая, что преждевременное выступление поставит под удар исход всего сражения.

В тот момент, когда силы полков левой руки были прижаты к реке, а татарские отряды уже не ожидали подкреплений неприятеля, Боброк наконец отдал приказ о наступлении. Засадный полк буквально смял оторвавшуюся от своих основных сил конницу, которая дрогнула и побежала. Вслед за ней начали отступать и другие отряды. Ратники Боброка преследовали отступавших воинов Мамая вплоть до его ставки, убив множество по дороге, пока остальные русские переводили дух после долгих часов нескончаемых стычек. Засадный полк сыграл ключевую роль в победе Дмитрия над татарами.

В рамках популяризации российской военной истории, дней воинской славы России и памятных дат, Российское военно-историческое общество подготовило проект, посвященный данным памятным событиям. По словам Президента Российской Федерации Путина В.В.:

«…Мы должны сделать все, чтобы сегодняшние дети и вообще граждане нашей страны гордились тем, что они внуки и наследники, внуки и правнуки победителей. Знали героев своей страны и своей семьи, чтобы все понимали, что это часть нашей жизни… ».

С материалами, подготовленными к памятной дате военной истории России – 21 (8) сентября 1380 года – День Куликовской битвы – сражения между русским войском Дмитрия Донского и полчищами Мамая, можно познакомиться на сайте Российского военно-исторического общества.

В фондах Ростовского областного музея краеведения находятся материалы, связанные с сохранением и мемориализацией памяти о Куликовской битве, произошедшей 21 (8) сентября 1380 года. В фондохранилище находится памятная медаль «В память 500-летия Куликовской битвы» и линогравюра «Победа на Куликовском поле».